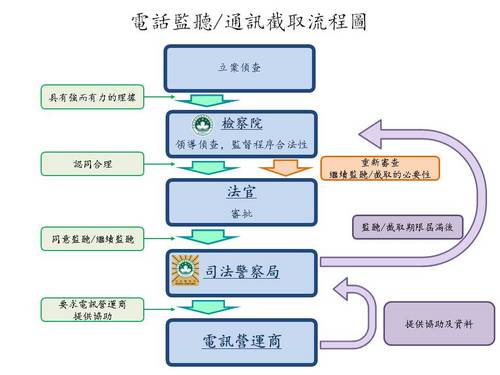

電話監聽-通訊截取流程圖

電話監聽-通訊截取流程圖

大陸法系的傳統,特別是程序法方面的規定,相較於英美法系的傳統有明顯區別。大陸法系國家或地區奉行職權主義(也有人稱為糾問式),強調法律的系統化、歸類化、法典化和邏輯化,並主張國家機關(在本澳,指的是司法機關和作為其輔助實體的刑事警察機關)依法定職權履行職責,重視國家機關在程序上的主導作用,由法律賦予國家機關權力去促進程序和發現事實真相,賦予不同主體在訴訟程序中具有及行使不同的權力,從而“分工合作、互相制約”,各自有主導和監督作用。

具體而言,就是由具有檢察職能的檢察院,行使公訴權,在偵查階段領導偵查(由刑事警察機關輔助調查取證,檢察院監督並主導偵查),負責促進刑事程序依法進行,並在審判聽證階段支持控訴。

同時,同為訴訟主體的法官則是負責行使審判職能,主要主導控訴後的階段,依法主持審判聽證程序,並在其主導的階段依法按照自由心證原則作出裁判或裁決。在偵查階段,法官只在特定的情況下介入,比如需要進行對居民權利有所限制的措施前——豁免保密義務、扣押函件、住所搜索、電話監聽等措施,便由法官提前介入,審查措施的合法性、必要性,以及具體考慮是否符合適度及適當原則等原則,並由法官進行全程監督。

至於英美法系國家或地區,所奉行的是當事人主義(也有人稱為抗辯式),由警察負責刑事調查取證,起訴實體(以香港為例,便是律政司轄下的刑事檢控專員)不會領導偵查,只負責審查證據的合法性、提出控訴和支持控訴,並在偵查機關需要時,提供專業法律意見。法官的角色也相對被動,即使在審判階段也只負責就雙方當事人的主張作出裁決,以及在不同的刑事程序中,依據陪審團對事實的認定作出判決,或者在其依法具職權作裁判的程序中按自由心證原則作出判決。

另外,由於當事人主義強調程序正義,加上英美法系傳統上奉行普通法,往往沒有成文法典,故依靠一些判例形成的行為守則隨之出現,用以在判例的基礎上制約或規範訴訟主體的訴訟行為,並形成訴訟程序的實施細則,以滿足訴訟上的需求、尤其是當事人主義需求。

值得一提的是,英美法系普遍允許“私家偵探”的存在,但這在奉行職權主義的大陸法系國家或地區則一般是禁止的,因為偵查權乃國家或政府公權力的體現,本質上與職權主義相悖,倘將偵查權釋放予“私家偵探”,將既難以監管、亦難以保障居民權利不被任意或不當侵犯。

可見,本澳法律制度屬大陸法系,必然與英美法系存在相當大的差異,所以在訴訟模式上,存在本質上的分別。

本澳電話監聽的事前審批

電話監聽作為刑事訴訟程序中的調查取證措施,乃根據現行《刑事訴訟法典》第一百七十二條及其後續條文的規定而實施。在運作層面而言,現行電話監聽制度嚴格規範了實施前提和程序,必須由法官介入作事前審批,僅可在特定犯罪類型下實施,並由法官持續監察至措施中止或終止為止,而檢察院司法官則領導偵查和監督整個程序的合法性。更具體地說,當刑事警察機關收到犯罪消息或檢舉後,須立即送呈檢察院,以便正式立案偵查,開立法律意義上的刑事程序卷宗,並由檢察院主導偵查過程,刑事警察機關輔助偵查工作,故當刑事警察機關在調查特定犯罪(《刑事訴訟法典》第一百七十二條規定的犯罪類型)的過程中,發現一般的調查措施未能奏效或難以奏效時,且當認為符合“對發現事實真相或在證據方面屬非常重要”時,便會視乎具體個案的案情的需要,製作詳細的報告後附於卷宗,將整個卷宗送交領導偵查的檢察院檢察官申請進行電話監聽措施。

檢察院承辦檢察官在審查刑事警察機關的報告和審視整個卷宗的案情資料後,倘認為符合刑事訴訟法的規定(包括但不限於《刑事訴訟法典》第一百七十二條的規定,因為一來檢察院要監督整個程序的合法性,二來檢察官必須審查是否符合補充原則(或稱最後手段原則),即其他調查措施或取證方法是否能有效發現事實真相或獲取證據),便會批示將整個卷宗送交刑事起訴法庭法官,由刑事起訴法庭法官依職權在檢察官審查的基礎上,再次審查申請是否符合實施電話監聽的法律規定,當中包括合法性原則、適度及適當原則等刑事訴訟基本原則,以及電話監聽所額外遵循的重罪原則、必要原則、補充原則等原則。倘所有法律要件俱備的情況下,刑事起訴法庭法官便會許可或命令在特定期間內、對特定目標實施電話監聽。

本澳電話監聽的事中及事後監督

在刑事起訴法庭法官指定的期間屆滿前,刑事警察機關便會依法製作詳細的報告,說明期間內透過電話監聽所發現的資料或證據,並再次將報告連同整個卷宗和資料送交承辦檢察官審查,倘認為電話監聽的實施前提仍然存在,以及仍有必要繼續實施電話監聽,檢察官便會批示再次送交刑事起訴法庭法官進行審批,以便決定是否繼續實施電話監聽。

倘在電話監聽期間,刑事警察機關或檢察院認為已獲得足夠證據,便會主動採取或命令採取行動及其他調查措施,同時依法將取得的證據連同監聽資料一併送交刑事起訴法庭法官依職權審查,或者進行其他訴訟行為,如首次司法訊問等。

相反,倘若在電話監聽期間,刑事警察機關或檢察院認為不存在犯罪事實,或者實施電話監聽的前提條件已不存在(比如犯罪類型已轉變、犯罪已完成或者犯罪性質與當初所認定的不同等),便會主動申請或批示送交刑事起訴法庭法官建議停止電話監聽。

無論是在電話監聽期間,還是電話監聽期限屆滿時,刑事警察機關皆會將全部監聽所得的資料,依法繕立筆錄,以便檢察官和刑事起訴法庭法官知悉內容;而刑事起訴法庭法官會對相關資料進行審查,一方面命令將可作為證據或有助於證據的資料附於卷宗,另一方面命令將無關或無用的資料毀滅。

電話監聽須得到電訊營運商依法官命令作出配合

值得注意的是,與其他國家或地區一樣,基於電訊經營制度屬特許經營的公用事業,故本澳的電話監聽制度必然涉及體制外的第三方——電訊營運商,即必需電訊營運者的配合和參與,才可有效實行電話監聽。具體是指每當需要實施電話監聽、繼續實施電話監聽或停止實施電話監聽時,由於電訊營運商負有職業保密義務,故都需要先將法官批示送交電訊營運商,使其得知可配合刑事警察機關進行電話監聽(這亦是諮詢文本建議明確規範電訊營運者及網絡通訊服務提供者合作義務的原因之一)。

與此同時,所有在過程中參與的人員,包括司法官、司法文員、警方人員和電訊從業員,皆對所知悉的內容負有保密義務。而且,由於偵查階段仍受司法保密義務所約束,故上述人員尚必須遵守司法保密原則的規限。

最後,必須強調的是,諮詢文本中建議的通訊截取制度,除了調整適用的犯罪類型外,程序模式完全沿用上述電話監聽制度的訴訟模式和運作模式。

由此可見,本澳現行電話監聽制度,以及建議中的通訊截取制度,均承襲了大陸法系的傳統訴訟模式,尤其是偵查模式,具有嚴謹性、系統性,在運作上是重重監督、互相配合、互相制約。